“道錄司”的版本间的差异

跳到导航

跳到搜索

小 |

Chishing.lee(讨论 | 贡献) |

||

| (未显示2个用户的4个中间版本) | |||

| 第1行: | 第1行: | ||

| − | '''道錄司''' | + | [[File:Daohui of zhijiang County.jpg|200px|thumb|right|清代晚期一部鈐有「枝江縣道會周元妙鈐記」的《[[天壇玉格|先天傳度天壇玉格職品]]》。]]'''道錄司''' ,中國古 代政府管理道教事務的 官署 機構。 早在北周時期,曾有官署名曰「道錄院」。宋代曾設置「左右街道錄院」掌管道教事務,先隸屬鴻臚寺,政和六年(1116年)改屬秘書省。金代為管理道教事務,曾「於帥、府置司,正曰道錄」。元代沿 設於 各路,掌管所屬道人,以道錄為長官,下設書吏、公使人等。 明 代 洪武十五年(1382年)四月, 朱元璋詔令天下,中央置道錄司總領其教,為掌管道士之最高機構,隸屬於禮部,負責頒發道官度牒、總理天下道人;其下府設道紀司,州設道正司,縣 設 道會司,形成了從中央到地方網路層次似的道官機構。道錄司的道官有 左、右正一各一人,左、右演法各一人,左、右至靈各一人,左、右玄義各一人。 其下各 府道紀司 分 設 正 、副 都 紀各一人, 各 州道正司設道正一人, 各 縣道會司設道會一人。 道錄司總負責道內住持的選任,度牒的發放,道士名籍冊和天下宮觀花冊,定期匯總編制,上報禮部祠府。道錄司的道官一般需由「正一真人」(天師)推薦、禮部及吏部勘議、皇帝親自任命,其職能如下: |

| + | *左、右「正一」掌管道印,發放道士度牒,任命宮觀主持,兼負責道徒的終業教習,正六品。 | ||

| + | *左、右「演法」負責道經文典的抄寫、刻印,平日則協理左正一教習經文等事,從六品。 | ||

| + | *左、右「至靈」負責輔導經典的學習,解釋經義,解答道徒的疑難,正八品。 | ||

| + | *左、右「玄義」負責道眾日常戒律的檢查,教導道徒恪守清規,處罰犯戒的道士,從八品。 | ||

| + | 道錄司官職由政府委任「精通經典,戒行端潔」的道士擔當,主要職能是掌管道籍、發給度牒,以及檢束道士恪守[[戒律]]清規並處理違犯者。<ref>《明太祖實錄》卷一百四十四:「置僧道二司在京,曰僧錄司、道錄司,掌天下僧道。在外府州縣設僧綱、道紀等司,分掌其事。俱選精通經典,戒行端潔者為之。……道錄司左、右正一二人,正六品,左、右演法二人,從六品,左、右至靈二人,正八品,左、右玄義二人,從八品。府曰……道紀司,掌本府道教,都紀一人,從九品,副紀一人,未入流。州曰……道正司,道正一人。縣曰……道會司,道會一人,俱未入流。凡天下府、州、縣寺觀僧道名數,從僧錄道、錄二司核實而書於冊,其官一依宋制,不支俸給吏牘,以僧道為之,仍以佃戶充從者。凡各寺觀住持有缺,從僧道官舉有戒行通經典者送僧錄道錄司,考中具申禮部,奏聞方許。州、縣僧道未有度牒者,亦從本司官申送如前考試,禮部類奏出給。凡內外僧、道二司,專一檢束天下僧道恪守戒律清規,違者從本司理之,有司不得與焉。若犯與軍民相干者,方許有司懲治。」</ref>清 朝基本延用 明 朝的管理體 制 ,唯中央道錄司 設道錄司 一人為首長 , 領導左、右正一以下八人。一九一一年 清 王朝滅 亡後 ,該機構 廢 除 。 | ||

| + | <br style="clear:both;"> | ||

==注釋== | ==注釋== | ||

<references/> | <references/> | ||

| − | ==參考 | + | ==參考 文獻== |

| − | + | #王卡:〈明朝設立了哪些道官制度〉,見《茅山道教文化網》(http://www.msdy.org)。 | |

| − | + | #沈起煒、徐光烈等:《中國歷代職官詞典》(上海:上海辭書出版社,1992)。 | |

| + | # 《明太祖實錄》 , 卷一百四十四。 | ||

| + | # 《清史稿》 , 卷一百三十五 , 《職官志》。 | ||

2016年1月16日 (六) 16:19的最新版本

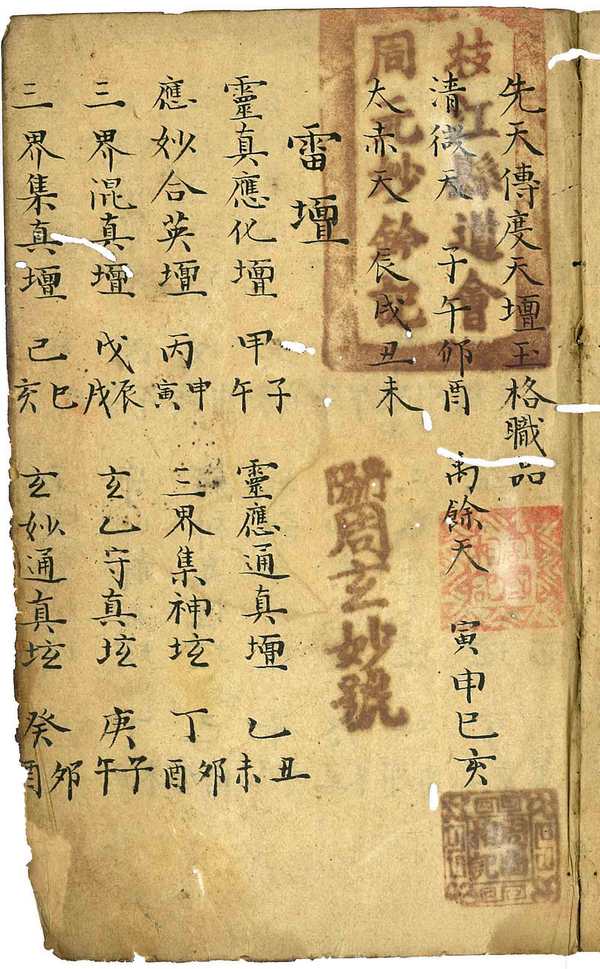

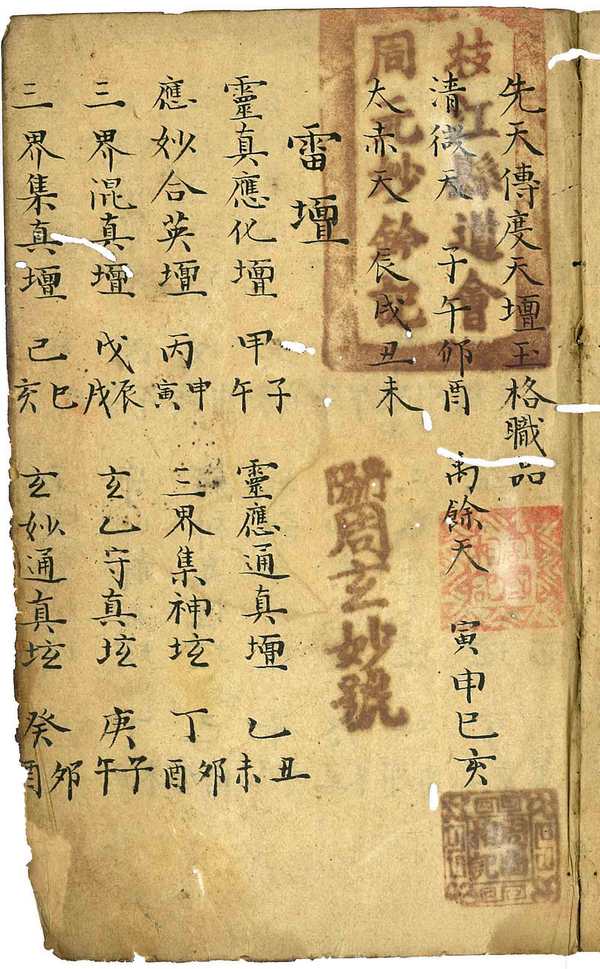

清代晚期一部钤有“枝江县道会周元妙钤记”的《先天传度天坛玉格职品》。

道录司,中国古代政府管理道教事务的官署机构。早在北周时期,曾有官署名曰“道录院”。宋代曾设置“左右街道录院”掌管道教事务,先隶属鸿胪寺,政和六年(1116年)改属秘书省。金代为管理道教事务,曾“于帅、府置司,正曰道录”。元代沿设于各路,掌管所属道人,以道录为长官,下设书吏、公使人等。明代洪武十五年(1382年)四月,朱元璋诏令天下,中央置道录司总领其教,为掌管道士之最高机构,隶属于礼部,负责颁发道官度牒、总理天下道人;其下府设道纪司,州设道正司,县设道会司,形成了从中央到地方网路层次似的道官机构。道录司的道官有左、右正一各一人,左、右演法各一人,左、右至灵各一人,左、右玄义各一人。其下各府道纪司分设正、副都纪各一人,各州道正司设道正一人,各县道会司设道会一人。道录司总负责道内住持的选任,度牒的发放,道士名籍册和天下宫观花册,定期汇总编制,上报礼部祠府。道录司的道官一般需由“正一真人”(天师)推荐、礼部及吏部勘议、皇帝亲自任命,其职能如下:

- 左、右“正一”掌管道印,发放道士度牒,任命宫观主持,兼负责道徒的终业教习,正六品。

- 左、右“演法”负责道经文典的抄写、刻印,平日则协理左正一教习经文等事,从六品。

- 左、右“至灵”负责辅导经典的学习,解释经义,解答道徒的疑难,正八品。

- 左、右“玄义”负责道众日常戒律的检查,教导道徒恪守清规,处罚犯戒的道士,从八品。

道录司官职由政府委任“精通经典,戒行端洁”的道士担当,主要职能是掌管道籍、发给度牒,以及检束道士恪守戒律清规并处理违犯者。[1]清朝基本延用明朝的管理体制,唯中央道录司设道录司一人为首长,领导左、右正一以下八人。一九一一年清王朝灭亡后,该机构废除。

注释

- ↑ 《明太祖实录》卷一百四十四:“置僧道二司在京,曰僧录司、道录司,掌天下僧道。在外府州县设僧纲、道纪等司,分掌其事。俱选精通经典,戒行端洁者为之。……道录司左、右正一二人,正六品,左、右演法二人,从六品,左、右至灵二人,正八品,左、右玄义二人,从八品。府曰……道纪司,掌本府道教,都纪一人,从九品,副纪一人,未入流。州曰……道正司,道正一人。县曰……道会司,道会一人,俱未入流。凡天下府、州、县寺观僧道名数,从僧录道、录二司核实而书于册,其官一依宋制,不支俸给吏牍,以僧道为之,仍以佃户充从者。凡各寺观住持有缺,从僧道官举有戒行通经典者送僧录道录司,考中具申礼部,奏闻方许。州、县僧道未有度牒者,亦从本司官申送如前考试,礼部类奏出给。凡内外僧、道二司,专一检束天下僧道恪守戒律清规,违者从本司理之,有司不得与焉。若犯与军民相干者,方许有司惩治。”

参考文献

- 王卡:〈明朝设立了哪些道官制度〉,见《茅山道教文化网》(http://www.msdy.org)。

- 沈起炜、徐光烈等:《中国历代职官词典》(上海:上海辞书出版社,1992)。

- 《明太祖实录》,卷一百四十四。

- 《清史稿》,卷一百三十五,《职官志》。