“黃公望”的版本间的差异

小 |

Chishing.lee(讨论 | 贡献) |

||

| (未显示2个用户的13个中间版本) | |||

| 第2行: | 第2行: | ||

|name=黃公望 | |name=黃公望 | ||

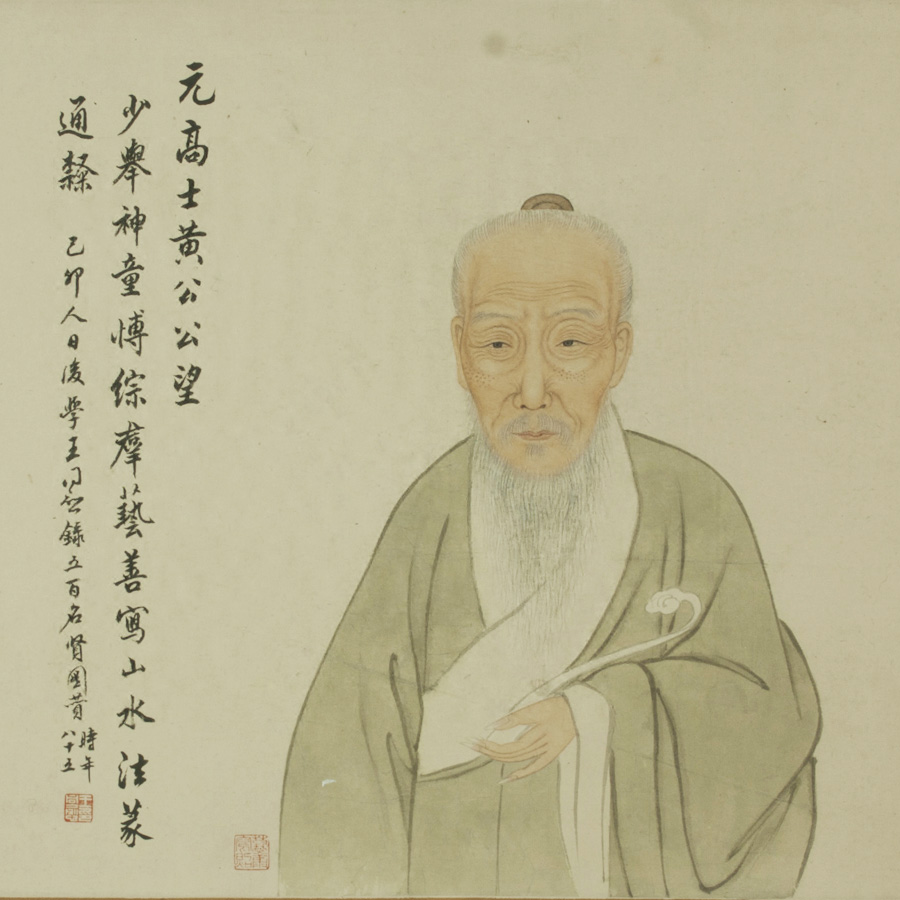

|image name=The portrait of Huang Gongwang by Wang Tongyu.jpg | |image name=The portrait of Huang Gongwang by Wang Tongyu.jpg | ||

| − | |image caption=清代王同愈《元高士黃公望》 | + | |image caption=清代王同愈《元高士黃 公 公望》 |

|courtesy & art name=字'''子久'''<br>號'''大癡'''、'''一峰'''、'''井西''' | |courtesy & art name=字'''子久'''<br>號'''大癡'''、'''一峰'''、'''井西''' | ||

| − | |birth date=南宋咸淳五年 | + | |birth date=南宋咸淳五年 (1269年) |

| − | |birth place= | + | |birth place= 平江路常熟州 |

| − | |death date=元代至正十四年 | + | |death date=元代至正十四年 (1354年) |

| − | |death place= | + | |death place= 杭州 常熟 州赤山筲箕泉 |

|sect=全真道 | |sect=全真道 | ||

|titles= | |titles= | ||

}} | }} | ||

| − | '''黃公望'''(1269年 | + | '''黃公望'''(1269年-1354 年) 是十四世紀中國著名的畫家與繪畫理論家 , 同時亦是[[全真道]]道士。他 字子久,號一峰道人, 又 號 大痴,平江常熟(今江蘇省常熟市)人。據鍾嗣成《錄鬼簿》的記載,黃公望本姓陸,名堅,姑蘇琴川(今常熟市虞山鎮) 人 ,幼時過繼予永嘉(今浙江省溫州市永嘉縣)黃氏為子。據說年屆九旬的黃父得此子立嗣時,有感而發說道:「黃公望子,久矣 。 」因此得名「公望」,字「子久」。公望幼習「神童科」,曾做過小吏,因張閭案牽連入獄,出獄後歸隱不仕並入道於 全真道 。其山水畫宗法董源 、 巨然,由此生發,自創一格 。 創淺絳山水, 畫 風雄秀、簡逸、明快 , 對明清山水畫影響甚大。後人把他 與吳鎮 、王蒙 、倪瓚 四人 合稱「元四家」。 |

| + | <br> | ||

| + | |||

| + | |||

==生平== | ==生平== | ||

| − | + | ===憲吏=== | |

| − | == | + | 元代官吏楊瑀在著作 《 山居新語 》 中提及 黃公望 「天資弧高 , 少有大志」 , 但一直沒有機會出仕 為 吏 。 至元二十八年(1291 年 ) , 浙西廉訪使徐琰賞識 公望 的才幹 , 任用為行署的秘書 。 陳善《杭州府志》載 「 元至元中 ,浙西廉訪使徐琰 辟為書吏,未幾棄去」。至大四年(1311年),黃公望又得到任職的機會,被 江浙行省平章政事張閭任用為 書吏。一年後,張閭赴京出任中書省平章政事,黃公望也隨之入京,在御史台下屬的察院任書 吏。延祐 元 年 (1314 年), 黃公望出任浙西憲吏,但 因為 「事論經理田糧」一事而獲罪。後來在京城的尚書省被提拔擔任監察御史院職務。可惜由於與當地豪強意見不合,有人藉 張閭 奪民田之事, 牽 累於他,令黃公望坐了數年牢獄,在 獄 中幾乎被置於死地 。從此 ,黃公望便 不 再問政事,遊覽名山大川 , 放浪於江湖間。 |

| − | + | <br> | |

| − | [[Category:元代道教人物]] | + | |

| + | |||

| + | ===與全真道的關係=== | ||

| + | 黃公望在六十多歲時加入了 全真道, 成為了道士。全真道提倡返璞全性、性命雙 修 ,對他的思想產生深刻影響。由於全真教道士與儒生士子在當時有著親和關係,全真教友「樂從士大夫游」與儒生士子結為「蒼煙寂寞之友」。公望的幾位往來頻繁的友人如張雨、張維楨、方從義、倪昭奎等都早已成為全真教門人。黃公望及後拜「蓬頭道人」[[ 金月岩]]為師。他亦為金月岩贊題畫像,稱「普願學者,唯師是式」,由此可見黃公望對其師尊重 之 情。黃公望更與元代許多着名的道士如[[莫月鼎]] 、冷啟敬等為師友,詩酒相酬 。 據《畫史會要》記載,黃公望對「九流之學,無不通曉」,並且於蘇州的文德橋開設「三教堂」,宣傳全真教教義,並且接受 他 人的詰難。明代大畫家沈周稱「 所 至三教之人,雜然問難,翁論辯其間,風神疏逸,口若懸河」。明代《[[ 正統道藏]]》收錄了三本由 金月岩 編、黃公望傳的[[內丹]] 修練典籍: | ||

| + | * 《[[紙 舟 先生 全真 直指]]》 :一卷,題「嗣全真正宗金月巖編 、 嗣全真大痴黃公望傳」。 | ||

| + | * 《[[抱一子三峰老人丹訣]]》 :一卷,題「嗣全真正宗金月巖編 、 嗣全真大痴黃公望傳」。 | ||

| + | * 《[[抱一函三秘訣]]》 :一卷附圖,題「嗣全真正宗金月岩編、嗣全真大痴黃公望傳」。 | ||

| + | <br> | ||

| + | |||

| + | ===棄人間事=== | ||

| + | 黃公望在獄中時,他的朋友楊仲弘曾寫詩贈他:「何時再會吳江上,共泛扁舟醉瓦盤。」影響至黃有退居不問世事的念頭。出獄後,黃公望便雲遊四方,足跡所及主要在吳越兩地,先後到過常熟、無錫、松江、南京、杭州、湖州、嘉興、紹興、富陽等地。一度居住於松江,以賣卜為生,也常以詩酒自娛,更與王蒙、倪瓚和王淵等人交往,合作詩畫。晚年亦受到全真道的思想回到杭州常熟縣,隱居赤山下之筲箕泉,往來吳門,時與畫友詩友唱和,作畫吟唱,內心生活是淡泊平和 。至正十四年(1354年) ,黃公望 羽化,歸葬家鄉虞山。今虞山有清代所修黃公望墓碑、墓道、牌坊等。 | ||

| + | <br> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | === 個性與思想=== | ||

| + | 黃公望 是一位才情勃發的藝術家,學識淵博,工行楷書,通音識律,能詩文散曲。他常在虞山 、 三泖 、 富春等外處領略自然之勝,遇到好景時便隨筆模記。 王 原祁亦有記黃公望:「以平淡天真 為 主,有時而博彩燦爛,高華流麗,儼如松雪,所以達渾厚之意,華滋之氣也。段落高逸,模寫瀟灑,自有一種天機活潑隱現出沒於其間。」這是說,公望既以平淡取勝,但有高華流麗之致。儘管遭遇人生困阨,但公望一直保持坦蕩直率、詼諧灑脫的個性。黃公望對不良世風與人格卑微的人嫉惡如仇,深得時人好評。晚年的黃公望更顯得比較曠達浪漫,《常熟縣志》中有記:「曾以詩酒發其曠。日沽一甖,臥於石梁,面山飲,飲畢投甖於水而去」。在《海虞畫苑略》中,更有具體的描述: 「 嘗於月夜掉孤舟,出西郭門,循山而行,山盡抵湖橋,以長繩繫酒缾於船尾,返舟行至齊女墓,牽繩取缾,繩斷撫掌 大 笑,聲振山谷,人望之以為神仙云 」。他的畫風曾受趙孟頫影響,上師董源、巨然,間及荊浩、關仝、李成,晚年大變其法,自成一家。傳世作品甚多,主要有《富春山居圖》、《九峰雪霽圖》、《丹崖玉樹圖》、《天池石壁圖》、《溪山雨意圖》、《剡溪訪戴圖》、《富春大嶺圖》等,對明清山水畫影響極大,許多作品被當作範本臨習。此外,他總結前人和自己的山水畫創作經驗,撰著《寫山水訣》,對山水樹石的筆墨、設色、布局、結構、意趣等都有精闢論述,被認為是南宗山水畫理論的真傳,對明清山水畫創作和理論有深遠影響。此文收錄於明代陶宗儀《輟耕錄》中。 | ||

| + | <br> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | ==著名畫作== | ||

| + | 黃公望到了晚年才專心從事山水畫的創作。元代畫家唐棣在《鐵網珊瑚》中記載:「一峰道人,晚年學畫,山水便精到」。從他的畫作,被形容為元代最負盛名的畫師。自至元四年(1338年)起,黃公望所公開的作品已達八十多張。黃公望的山水畫主要有水墨和淺緯二體,在筆墨上富有新穎,成功表現了南秋山之景,被後世推為「淺緯山水」的創始人,亦有「蜂巒渾厚,草木華滋」之評。 | ||

| + | <br> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | ===《富春山居圖》=== | ||

| + | 此圖是黃公望最著名的山水畫作品,也是明清畫家心中的「聖而神」的名作。作品描述的是黃公望晚年隱居浙江富春江一帶的秋初景色,於七十二歲時為無用師所繪,用三、四年時間才畫成。筆下的富春江水呈現一片寧靜、平和的氣氛。江水兩岸山體連綿,坡石之上樹木蒼蒼,疏密有致。村落、亭台、小橋錯落分佈其間,溪山深處飛泉茂林。由於全圖用墨淡雅,山和水的佈置疏密得當,墨色濃淡幹濕並用,極富於變化,被稱為「中國十大傳世名畫」之一。《富春山居圖》之最早臨本為沈周,收藏家自元至正七年起以重金流轉,收藏者或奉為至寶,或秘而不示;此畫既備受讚頌,也飽經滄桑。在清順治七年(1650年)曾經遭到「火殉」之厄運,從此被一分為二,其藝術的完美性被受損害。前一段《剩山圖》現藏浙江省博物館,後一段《無用師卷》現藏台北故宮博物院。 | ||

| + | <br> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | ===《九峰雪霽圖》=== | ||

| + | 圖作於元至正九年(1349年),為黄公望八十一歲高齡之作。以水墨寫意的手法畫出了江南松江一帶的九座道教名山,統稱「九峰」,帶出了黃公望對道教全真教的崇拜。圖繪高齡竟立,層岩蜂起,凍樹蕭瑟,表現隆冬臘月、氣候嚴寒的山區景象。圖中的山戀純用筆墨空勾,淡墨漬染。水和天空用濃墨渲染,烘托出白雪的山峰景色。山中小樹用細筆勾描,樹幹如「竹根」,樹枝如「花胡」。結構新穎,平中寓險,層次分明,是黄公望簡繁合一的精品作。現藏於北京故宫博物院。 | ||

| + | <br> | ||

| + | |||

| + | ===《天池石壁圖》=== | ||

| + | 此圖描寫江蘇常熟虞山名勝天池可壁的秀麗風光。畫中層巒疊峰,千岩萬壑,長松雜樹,縱橫有序,錯綜多姿,顯示了天池石壁的雄秀美姿。天池在畫面的右上部,池上有水樹,兩岸石壁對峙。山下林木盡見,數間房舍散落其間,左下兩株高松屹立。山澗泉水,形成一潭。潭水之上置水樹小橋。構圖繁而用筆筒,筆墨渾厚華滋。人謂天池山得一「幽」字,此畫表現出來了。圖中多用淡赭,染以墨青墨綠,展示出山中的幽趣。全圖煙雲流潤,氣勢雄偉,乃黃公望淺絳山水的傑作。現藏於北京故宮博物院。 | ||

| + | <br> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | ===《水閣清幽圖》=== | ||

| + | 此畫描述了一幅清幽出世的山居隱逸景象,景物以雲氣間隔,可分為遠近兩部分。 近景描繪一山間溪流從遠處密林中涓涓而來。溪流兩岸,坡石層疊,樹木成林,蔥郁茂盛。山谷之間,雲氣彌漫,其後遠景中一主峰聳立,兩旁低峰回護,前伸的山頂平台,使遠近之景相互呼應。此畫筆法與黃公望其它典型作品有所不同,除山石輪廓及屋樹多以勾點法之外,山石紋理則多用拖擦的筆法,從而給畫面增添了一種舒曠灑落的氣質。此畫布景簡潔凝練,意境開闊大方,勢態端莊渾穆,充滿平淡天然之趣。現藏於南京博物館。 | ||

| + | <br> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | {| | ||

| + | |[[File:九峰雪霽圖.jpg|350px|thumb|none|《九峰雪霽圖》。]] | ||

| + | |[[File:天池石壁圖.jpg|300px|thumb|none|《天池石壁圖》。]] | ||

| + | |[[File:水閣清幽圖.jpg|450px|thumb|none|《水閣清幽圖》。]] | ||

| + | |} | ||

| + | |||

| + | [[File:富春山居圖 局部.jpg|1200px|thumb|none|《富春山居圖》。]] | ||

| + | <br> | ||

| + | |||

| + | ==參考資料== | ||

| + | *壽勤澤:《丹青聖手:黄公望、王蒙、吳鎮傳》。杭州:浙江人民出版社。2007。 | ||

| + | *楊建峰:《元四家下》。南昌:江西美術出版社。2009。 | ||

| + | *潘天壽、王伯敏:《黄公望與王蒙》。上海:人民美術出版社。1958。 | ||

| + | *張復興:《張復興解析黄公望》。天津:天津人民美術出版社。2005。 | ||

| + | *常熟市文聯:《黄公望研究文集》。南京:江蘇美術出版社。1987。 | ||

| + | |||

| + | [[Category:元代道教人物]][[Category:全真道]] | ||

2017年6月9日 (五) 17:12的最新版本

|

黄公望

|

黄公望(1269年-1354年)是十四世纪中国著名的画家与绘画理论家,同时亦是全真道道士。他字子久,号一峰道人,又号大痴,平江常熟(今江苏省常熟市)人。据锺嗣成《录鬼簿》的记载,黄公望本姓陆,名坚,姑苏琴川(今常熟市虞山镇)人,幼时过继予永嘉(今浙江省温州市永嘉县)黄氏为子。据说年届九旬的黄父得此子立嗣时,有感而发说道:“黄公望子,久矣。”因此得名“公望”,字“子久”。公望幼习“神童科”,曾做过小吏,因张闾案牵连入狱,出狱后归隐不仕并入道于全真道。其山水画宗法董源、巨然,由此生发,自创一格。创浅绛山水,画风雄秀、简逸、明快,对明清山水画影响甚大。后人把他与吴镇、王蒙、倪瓒四人合称“元四家”。

目录

生平

宪吏

元代官吏杨瑀在著作《山居新语》中提及黄公望“天资弧高,少有大志”,但一直没有机会出仕为吏。至元二十八年(1291年),浙西廉访使徐琰赏识公望的才干,任用为行署的秘书。陈善《杭州府志》载“元至元中,浙西廉访使徐琰辟为书吏,未几弃去”。至大四年(1311年),黄公望又得到任职的机会,被江浙行省平章政事张闾任用为书吏。一年后,张闾赴京出任中书省平章政事,黄公望也随之入京,在御史台下属的察院任书吏。延祐元年(1314年),黄公望出任浙西宪吏,但因为“事论经理田粮”一事而获罪。后来在京城的尚书省被提拔担任监察御史院职务。可惜由于与当地豪强意见不合,有人藉张闾夺民田之事,牵累于他,令黄公望坐了数年牢狱,在狱中几乎被置于死地。从此,黄公望便不再问政事,游览名山大川,放浪于江湖间。

与全真道的关系

黄公望在六十多岁时加入了全真道,成为了道士。全真道提倡返璞全性、性命双修,对他的思想产生深刻影响。由于全真教道士与儒生士子在当时有著亲和关系,全真教友“乐从士大夫游”与儒生士子结为“苍烟寂寞之友”。公望的几位往来频繁的友人如张雨、张维桢、方从义、倪昭奎等都早已成为全真教门人。黄公望及后拜“蓬头道人”金月岩为师。他亦为金月岩赞题画像,称“普愿学者,唯师是式”,由此可见黄公望对其师尊重之情。黄公望更与元代许多着名的道士如莫月鼎、冷启敬等为师友,诗酒相酬。据《画史会要》记载,黄公望对“九流之学,无不通晓”,并且于苏州的文德桥开设“三教堂”,宣传全真教教义,并且接受他人的诘难。明代大画家沈周称“所至三教之人,杂然问难,翁论辩其间,风神疏逸,口若悬河”。明代《正统道藏》收录了三本由金月岩编、黄公望传的内丹修练典籍:

- 《纸舟先生全真直指》:一卷,题“嗣全真正宗金月岩编、嗣全真大痴黄公望传”。

- 《抱一子三峰老人丹诀》:一卷,题“嗣全真正宗金月岩编、嗣全真大痴黄公望传”。

- 《抱一函三秘诀》:一卷附图,题“嗣全真正宗金月岩编、嗣全真大痴黄公望传”。

弃人间事

黄公望在狱中时,他的朋友杨仲弘曾写诗赠他:“何时再会吴江上,共泛扁舟醉瓦盘。”影响至黄有退居不问世事的念头。出狱后,黄公望便云游四方,足迹所及主要在吴越两地,先后到过常熟、无锡、松江、南京、杭州、湖州、嘉兴、绍兴、富阳等地。一度居住于松江,以卖卜为生,也常以诗酒自娱,更与王蒙、倪瓒和王渊等人交往,合作诗画。晚年亦受到全真道的思想回到杭州常熟县,隐居赤山下之筲箕泉,往来吴门,时与画友诗友唱和,作画吟唱,内心生活是淡泊平和。至正十四年(1354年),黄公望羽化,归葬家乡虞山。今虞山有清代所修黄公望墓碑、墓道、牌坊等。

个性与思想

黄公望是一位才情勃发的艺术家,学识渊博,工行楷书,通音识律,能诗文散曲。他常在虞山、三泖、富春等外处领略自然之胜,遇到好景时便随笔模记。王原祁亦有记黄公望:“以平淡天真为主,有时而博彩灿烂,高华流丽,俨如松雪,所以达浑厚之意,华滋之气也。段落高逸,模写潇洒,自有一种天机活泼隐现出没于其间。”这是说,公望既以平淡取胜,但有高华流丽之致。尽管遭遇人生困厄,但公望一直保持坦荡直率、诙谐洒脱的个性。黄公望对不良世风与人格卑微的人嫉恶如仇,深得时人好评。晚年的黄公望更显得比较旷达浪漫,《常熟县志》中有记:“曾以诗酒发其旷。日沽一罂,卧于石梁,面山饮,饮毕投罂于水而去”。在《海虞画苑略》中,更有具体的描述:“尝于月夜掉孤舟,出西郭门,循山而行,山尽抵湖桥,以长绳系酒缾于船尾,返舟行至齐女墓,牵绳取缾,绳断抚掌大笑,声振山谷,人望之以为神仙云”。他的画风曾受赵孟𫖯影响,上师董源、巨然,间及荆浩、关仝、李成,晚年大变其法,自成一家。传世作品甚多,主要有《富春山居图》、《九峰雪霁图》、《丹崖玉树图》、《天池石壁图》、《溪山雨意图》、《剡溪访戴图》、《富春大岭图》等,对明清山水画影响极大,许多作品被当作范本临习。此外,他总结前人和自己的山水画创作经验,撰著《写山水诀》,对山水树石的笔墨、设色、布局、结构、意趣等都有精辟论述,被认为是南宗山水画理论的真传,对明清山水画创作和理论有深远影响。此文收录于明代陶宗仪《辍耕录》中。

著名画作

黄公望到了晚年才专心从事山水画的创作。元代画家唐棣在《铁网珊瑚》中记载:“一峰道人,晚年学画,山水便精到”。从他的画作,被形容为元代最负盛名的画师。自至元四年(1338年)起,黄公望所公开的作品已达八十多张。黄公望的山水画主要有水墨和浅纬二体,在笔墨上富有新颖,成功表现了南秋山之景,被后世推为“浅纬山水”的创始人,亦有“蜂峦浑厚,草木华滋”之评。

《富春山居图》

此图是黄公望最著名的山水画作品,也是明清画家心中的“圣而神”的名作。作品描述的是黄公望晚年隐居浙江富春江一带的秋初景色,于七十二岁时为无用师所绘,用三、四年时间才画成。笔下的富春江水呈现一片宁静、平和的气氛。江水两岸山体连绵,坡石之上树木苍苍,疏密有致。村落、亭台、小桥错落分布其间,溪山深处飞泉茂林。由于全图用墨淡雅,山和水的布置疏密得当,墨色浓淡干湿并用,极富于变化,被称为“中国十大传世名画”之一。《富春山居图》之最早临本为沈周,收藏家自元至正七年起以重金流转,收藏者或奉为至宝,或秘而不示;此画既备受赞颂,也饱经沧桑。在清顺治七年(1650年)曾经遭到“火殉”之厄运,从此被一分为二,其艺术的完美性被受损害。前一段《剩山图》现藏浙江省博物馆,后一段《无用师卷》现藏台北故宫博物院。

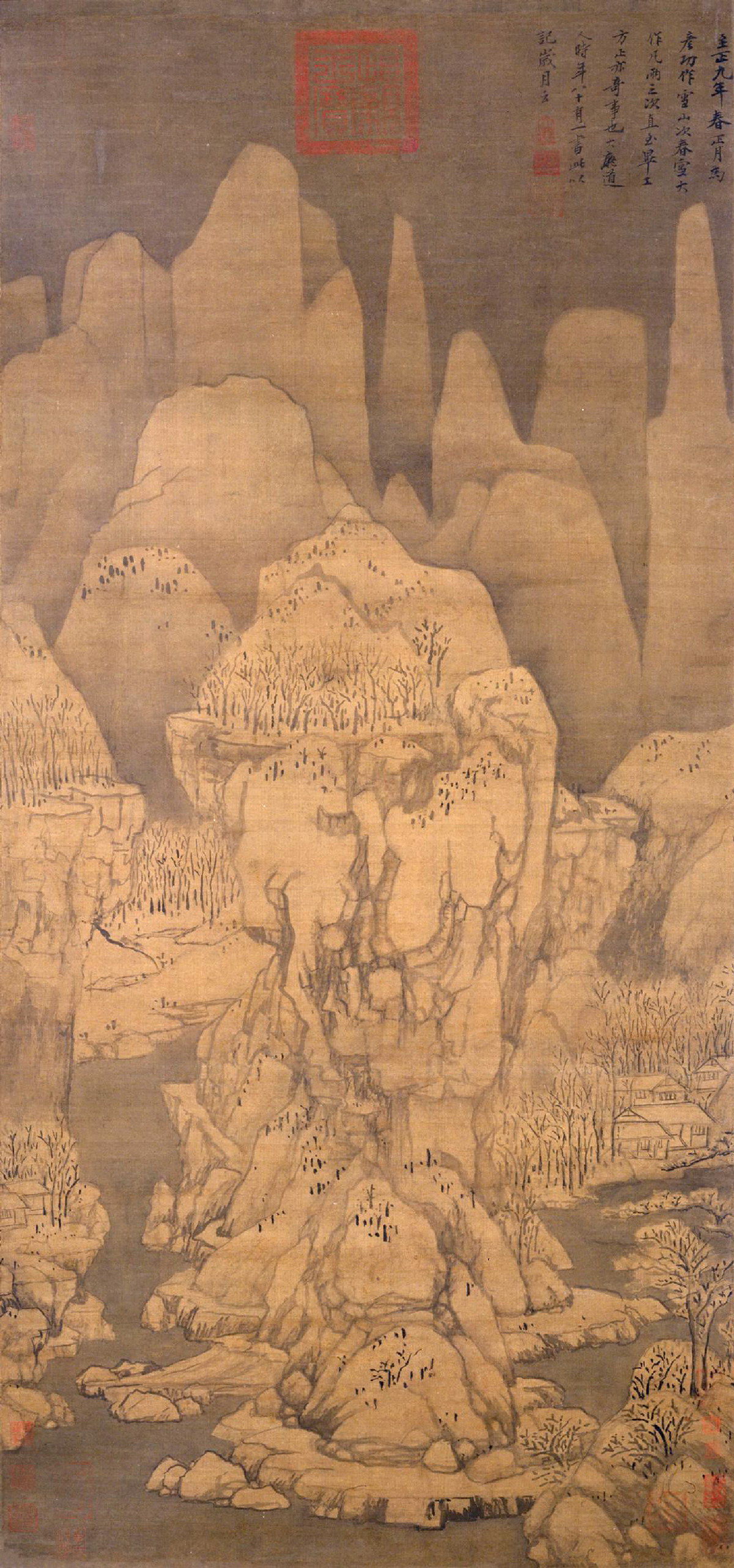

《九峰雪霁图》

图作于元至正九年(1349年),为黄公望八十一岁高龄之作。以水墨写意的手法画出了江南松江一带的九座道教名山,统称“九峰”,带出了黄公望对道教全真教的崇拜。图绘高龄竟立,层岩蜂起,冻树萧瑟,表现隆冬腊月、气候严寒的山区景象。图中的山恋纯用笔墨空勾,淡墨渍染。水和天空用浓墨渲染,烘托出白雪的山峰景色。山中小树用细笔勾描,树干如“竹根”,树枝如“花胡”。结构新颖,平中寓险,层次分明,是黄公望简繁合一的精品作。现藏于北京故宫博物院。

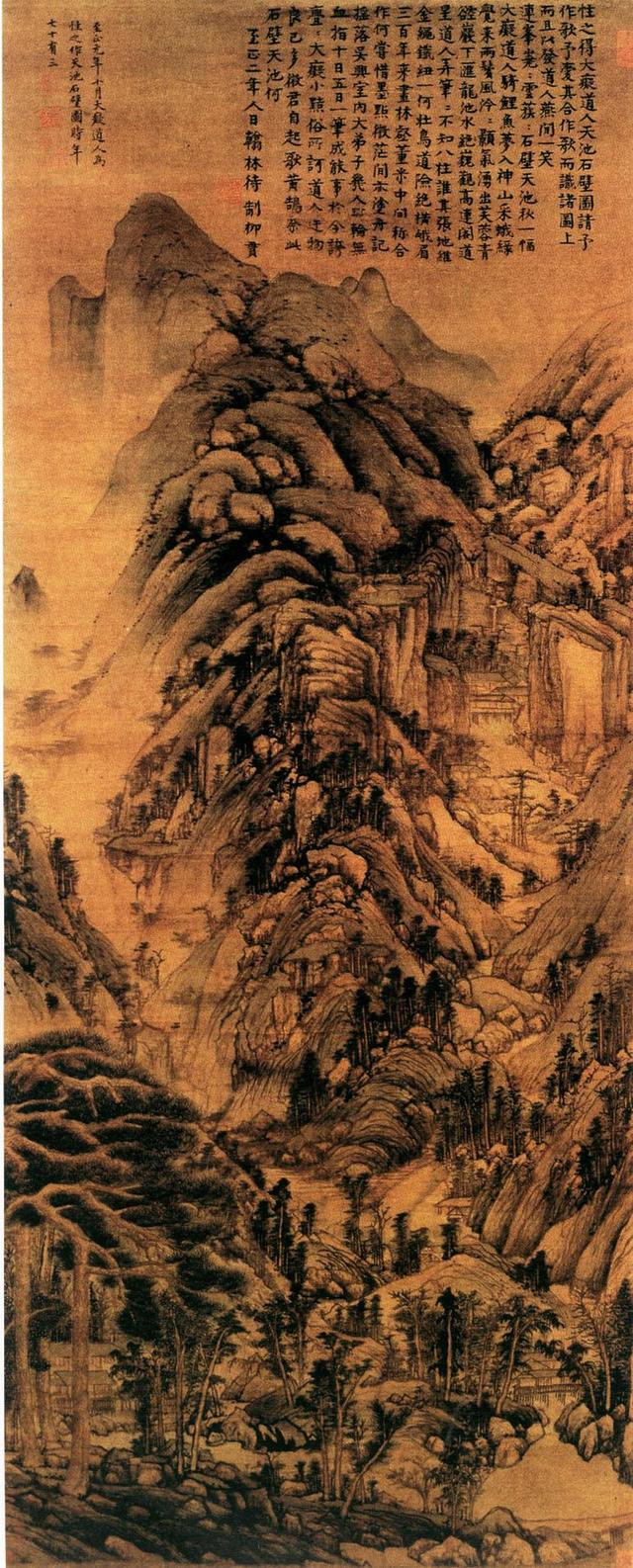

《天池石壁图》

此图描写江苏常熟虞山名胜天池可壁的秀丽风光。画中层峦叠峰,千岩万壑,长松杂树,纵横有序,错综多姿,显示了天池石壁的雄秀美姿。天池在画面的右上部,池上有水树,两岸石壁对峙。山下林木尽见,数间房舍散落其间,左下两株高松屹立。山涧泉水,形成一潭。潭水之上置水树小桥。构图繁而用笔筒,笔墨浑厚华滋。人谓天池山得一“幽”字,此画表现出来了。图中多用淡赭,染以墨青墨绿,展示出山中的幽趣。全图烟云流润,气势雄伟,乃黄公望浅绛山水的杰作。现藏于北京故宫博物院。

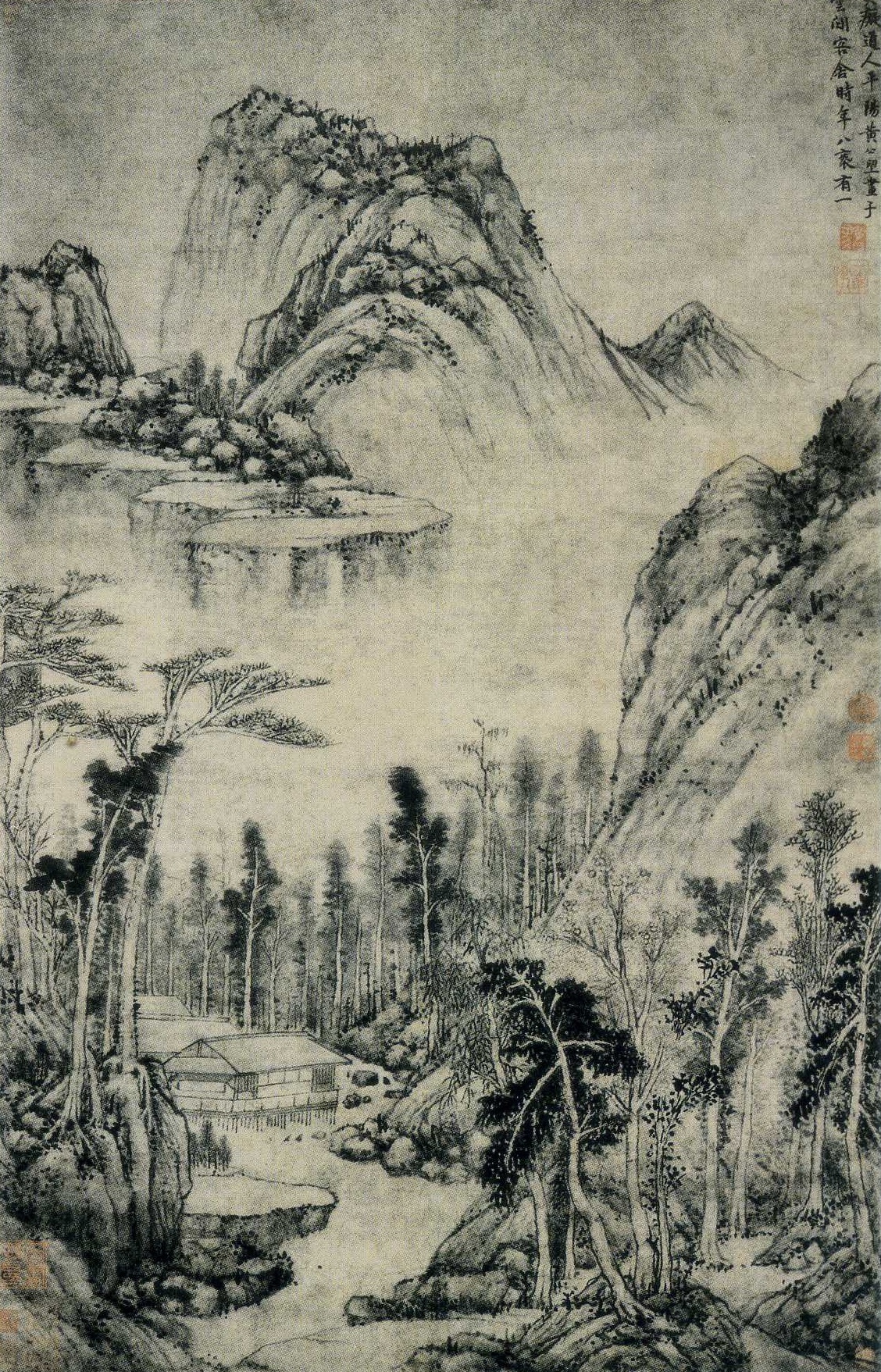

《水阁清幽图》

此画描述了一幅清幽出世的山居隐逸景象,景物以云气间隔,可分为远近两部分。 近景描绘一山间溪流从远处密林中涓涓而来。溪流两岸,坡石层叠,树木成林,葱郁茂盛。山谷之间,云气弥漫,其后远景中一主峰耸立,两旁低峰回护,前伸的山顶平台,使远近之景相互呼应。此画笔法与黄公望其它典型作品有所不同,除山石轮廓及屋树多以勾点法之外,山石纹理则多用拖擦的笔法,从而给画面增添了一种舒旷洒落的气质。此画布景简洁凝练,意境开阔大方,势态端庄浑穆,充满平淡天然之趣。现藏于南京博物馆。

参考资料

- 寿勤泽:《丹青圣手:黄公望、王蒙、吴镇传》。杭州:浙江人民出版社。2007。

- 杨建峰:《元四家下》。南昌:江西美术出版社。2009。

- 潘天寿、王伯敏:《黄公望与王蒙》。上海:人民美术出版社。1958。

- 张复兴:《张复兴解析黄公望》。天津:天津人民美术出版社。2005。

- 常熟市文联:《黄公望研究文集》。南京:江苏美术出版社。1987。